Letzte Woche war ich noch in Florenz.

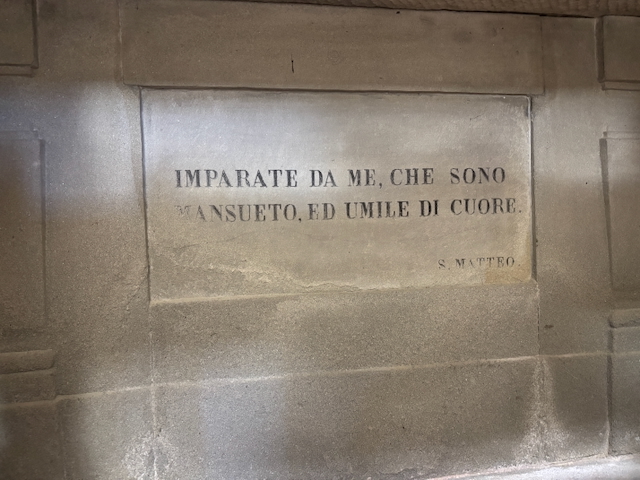

Dort habe ich in einer alten Kapelle aus dem Mittelalter zufällig folgende Inschrift entdeckt:

Mein Italienisch ist leider bescheiden, aber die Worte ‚imparate da me‘ (lernt von mir) und ‚umile di cuore‘ (Bescheidenheit des Herzens) haben mich neugierig gemacht.

Wie sich herausstellte, handelt es sich um Worte von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium:

Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.

Matthäus-Evangelium

Wow.

Sanftmut.

Demut.

Das wären nicht gerade die allerersten Worte, die mir einfallen würden, um unsere heutige Zeit zu beschreiben.

Heute, in einer narzisstischen Welt, die von Selbstoptimierung, persönlicher Markenbildung und lautstarker Selbstbehauptung besessen ist, klingt ein Wort wie „Demut“ wie ein fernes Echo aus einer längst vergangenen Zeit.

Und doch.

Und doch konnte ich diese Worte seither nicht mehr ganz abschütteln.

Sie verfolgen mich und lassen mich irgendwie nicht mehr los.

Warum?

Weil ich den Verdacht habe, dass Demut eine kostbare Tugend sein könnte, die unsere komplexe, vernetzte Welt dringend brauchen könnte – aber wenig zu schätzen weiß.

1.

Wir leben in einer Zeit der Systeme. Überall um uns herum kollabieren Strukturen, die jahrzehntelang stabil schienen – vom Klima bis zur Demokratie, von Lieferketten bis zu sozialen Normen.

Die brillante Systemdenkerin Donella Meadows (→ „Die Grenzen des Wachstums“) wäre darüber wohl wenig überrascht. In ihrem Werk „Thinking in Systems“ erklärte sie, dass komplexe Systeme nicht-linear sind und sich oft unseren Intuitions-basierten Vorhersagen entziehen.

Ein kleiner Eingriff an der falschen Stelle kann ein System zum Einsturz bringen, während massive Anstrengungen anderswo praktisch wirkungslos verpuffen.

Die meisten von uns handeln, als wären wir die Hauptfiguren in einer linearen Geschichte – einer, in unsere Absichten und Handlungen direkt zu den von uns gewünschten Ergebnissen führen. Wenn wir nur wollen. Wir glauben an die Illusion der vollständigen Kontrolle.

Aber die Realität ist ein verflochtenes Netzwerk von Beziehungen, Feedbackschleifen und unerwarteten Konsequenzen. Und hier kommt die Demut ins Spiel.

2.

Im 12. Jahrhundert tobte ein intellektueller Kampf, der unserer heutigen Zeit erstaunlich ähnelt.

Auf der einen Seite: Petrus Abaelard, ein brillanter Logiker und früher Rationalist, der glaubte, menschliche Vernunft könne alle Geheimnisse entschlüsseln.

Auf der anderen: Bernhard von Clairvaux, ein mystischer Denker, der die Grenzen des menschlichen Verstandes betonte.

Inmitten dieses Konflikts stand John von Salisbury, Autor des „Policraticus“ – und er hatte eine nuancierte Position, die beide Extreme vermied. In seinem Konzept der mens humilis (demütiger Geist) fand er einen Mittelweg: Die Vernunft hat ihren Platz, aber wir sollten uns bewusst sein, dass auch die Vernunft ihre Grenzen hat.

3.

Wenn wir über Demut nachdenken, müssen wir zunächst verstehen, was sie nicht ist:

- Demut ist nicht Selbsterniedrigung

- Demut ist nicht mangelndes Selbstvertrauen

- Demut ist nicht Passivität oder Unterwürfigkeit

- Demut ist nicht die Abwesenheit von Ehrgeiz

Die mens humilis, der demütige Geist im Sinne des John von Salisbury, war stattdessen ein aktiver, wissender Zustand – eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Grenzen.

Es geht nicht darum, sich zu erniedrigen, sondern darum, sich richtig zu positionieren.

In unserem Zeitalter der Komplexität könnten wir die Demut neu definieren als:

Die Weisheit zu erkennen, dass wir Teil des Systems sind, nicht sein Meister.

4.

Donella Meadows hat einmal gesagt: „Wir können nie vollständig verstehen, was unsere Systeme tun werden oder wie sie reagieren werden.“

Ihre Lösung?

Nicht weniger, sondern mehr Bescheidenheit bei unseren Eingriffen.

Stattdessen ziehen in den Krieg. Rüsten auf. Nicht nur technologisch, sondern auch rhetorisch. Und verlangen schnelle, einfache und billige Lösungen für komplexe Probleme.

Das Ergebnis? Ein ständiger Zyklus von Reform und Gegenreaktion, neuen Problemen, die aus Lösungen für alte entstehen, und endlosen Überraschungen, wenn unsere Modelle auf die Realität treffen.

5.

Die Ironie unserer Zeit ist, dass je komplexer die Systeme werden, in denen wir leben, desto schädlicher wird unsere kulturelle Allergie gegen Demut.

Peter Senge, einer der führenden Denker im Bereich des Systemdenkens, bringt es auf den Punkt: „Der ganze technologische Fortschritt gibt uns das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Gleichzeitig hat jedoch unser Bewusstsein abgenommen, dass wir untrennbarer Teil einer vernetzten Welt sind.“

Diese Täuschung ist gefährlich.

Wir preisen die Disruptoren, die Visionäre, die Selbstsicheren.

Wir belohnen diejenigen, die mit Überzeugung sprechen, auch wenn die Daten zweideutig sind.

Wir bevorzugen schnelles Handeln gegenüber vorsichtigem, abwägendem Nachdenken.

Und doch sind es genau diese Qualitäten – Vorsicht, Bescheidenheit und die Bereitschaft zu sagen „Ich weiß es nicht“ – die in hochkomplexen, nicht-linearen Systemen am wertvollsten wären.

6.

In unserer Praxis können wir entdecken, wie befreiend paradoxerweise Demut wirken kann.

Vanja beginnt Sesshins gerne mit der Bemerkung: „Ich weiß nicht genau, was wir hier eigentlich machen.“

Das öffnet. Das erleichtert. Das nimmt Druck weg.

Wenn ich aufhöre, mich als Hauptfigur zu sehen – als denjenigen, der alles verstehen und kontrollieren muss – beginne ich, die Welt klarer zu sehen.

Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.

Matthäus-Evangelium

In einer Welt der Überkomplexität könnte die revolutionärste Geste die sein, die gleichzeitig die älteste ist: die Kultivierung eines demütigen Herzens.

Die Frage ist nicht, ob wir handeln sollen. Die Frage ist, wie wir handeln können mit dem vollen Bewusstsein unserer Vernetzung und der Grenzen unseres Verstehens.

Bevor wir das nächste System „optimieren“, das nächste soziale Problem „lösen“ oder die nächste Technologie „meistern“, könnten wir innehalten und fragen: Haben wir die Demut, um mit den Grenzen unseres eigenen Verstehens und der unendlichen Komplexität der Welt zu arbeiten, anstatt gegen sie?

7.

Zum Abschluss eine kleine Einladung:

Wann immer du dich diese Woche dabei ertappst, sehr sicher über etwas Komplexes zu sein – sei es Politik, Beziehungen, Technologie oder sogar deine eigene Zukunft – halte inne und frage dich:

Was weiß ich wirklich? Und was nehme ich nur an?

Beobachte, wie es sich anfühlt, diesen Raum des Nichtwissens zu betreten. Nicht als Lücke, die gefüllt werden muss, sondern als Feld voller Möglichkeiten.

Das ist nicht die Demut der Selbsterniedrigung.

Es ist die Demut des Realismus.

Die Demut eines Verstandes, der sowohl seine Kraft als auch seine Grenzen kennt.